皆さんは「 コーチングとティーチング 」をうまく使いこなせているでしょうか?

今やコーチングは部下育成においての必須の手法となりました。

変化の激しい時代に自ら考え判断できる人材を育てるには、コーチングが欠かせません。

一方で、コーチングによる指導に悩む管理職もいます。

「部下に問いかけ、考えさせても何も出てこず、仕事が進みません。指示通りやらせた方が早いのですが、どうしたらいいでしょうか?」という悩みです。

今週のブログでは、コーチングとティーチングをどのように使い分けるか?というテーマについてお伝えします。

「 コーチングとティーチング 」の使い分け

新入社員を思い浮かべてみてください。

まだ業務経験が全くない状態なので、マナー指導に始まり、電話の取り方、仕事の基本的な知識、議事録の作り方などを教えます。

初歩的な段階なので本人に考えてもらうことはほとんどなく、言われたことをしっかり覚え、反復練習して、身に着けていってもらう時期です。

よって、この時期はあくまでティーチングが主体です。

逆に、自分よりビジネス経験が豊富な部下だったらどうでしょうか?

上司が教えられることはほとんどありません。

このような場合は、部下がより高いゴールにたどり着けるよう、コーチング主体にして本人の気づきや内省を促す方法が有効です。

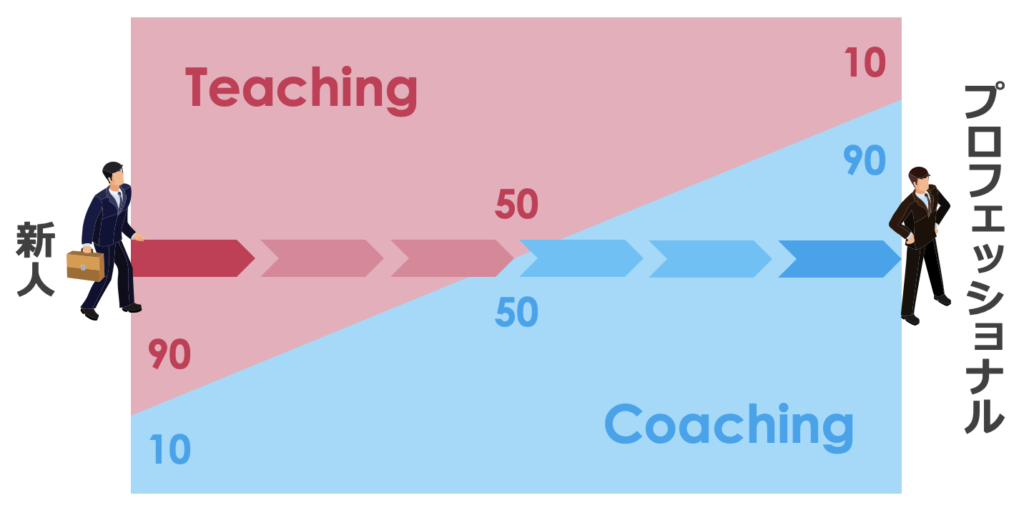

ティーチング→コーチング移行図

先の例のように、コーチングとティーチングは部下の経験値や能力に応じて変わっていくものです。

それを図式化すると以下のようになります。

新人のうちはティーチングが主体ですが、本人のレベルが上がっていくにつれ、ティーチングの割合が下がり、コーチングが主体になっていきます。

自分の部下がこの図のどの辺りにいるかを想定しながら、バランスを考えた指導をしていきましょう。

新人にもコーチングは必要

図を見てもお分かりになるかと思いますが、1つ注意が必要なのは、新人時代においてもティーチングが100%の状態は望ましくないということです。

例えば、営業部署の新人が顧客リストに順番に電話をかけていく場合、一定のルールはティーチングで教える必要があります。

名乗り方、お客様に伝えるべき内容、電話がつながりやすい時間帯などを教えます。

しかし、これを教わった通りにやるだけでは成果につながりません。

困った新人は、

などと聞いてくることでしょう。

その時、聞かれた質問全てに「じゃあ次はこうして!」と指示(ティーチング)を与え続けたらどうなるでしょうか?

おそらくその新人は何も自分で考えない、うだつの上がらない営業担当者に育つ運命になってしまいます。

「ガチャ切りされるんですが、どうしたらいいでしょうか?」と聞かれたら、

上司は「あなたはどうしたらいいと思う?」と切り返すことです。これがコーチングです。

「・・・、わかりません」と言われるかもしれませんが、

このように、本人が解決できるサイズの問いを返してあげましょう。

このコーチングのキャッチボールをするだけで、新人の仕事へのスタンスは変わります。

自ら考えて動ける人材を育てるには、新人のうちからコーチングの要素を入れた指導が不可欠です。

では、コーチング主体に切り替えるのはいつか?

一定のレベルに到達するまではティーチング主体になりますが、どのタイミングからコーチング主体に切り替えるべきか。

これは多くの管理職の悩むところです。

ある日のこの瞬間から切り替え!という単純図式にはなりませんが、徐々にコーチング主体に移行していいと言えるのは、下図記載のタイミングです。

このような兆候が見えてきたら、徐々に「ティーチング主体」から卒業です。

子どもが反抗期に入るタイミングに近いと言えるかもしれません。

何でも言われる通りにやることでは飽き足らず、自分でやりたい!と思うタイミングです。

大きく伸びる時でもあるので、迷わず「コーチング主体」にしていきましょう。

間違っても「あいつは生意気だ。俺の言う通りに従わせよう」などと思ってはいけません。逸材が育つのを潰すことになりかねません。

まとめ

コーチングは人材育成において欠かせない手法ですが、相手の経験値や能力に応じてティーチングとともに使い分けていく必要があります。

その時に意識すべきは、

- 新人に対してもコーチングの要素を一定程度残すこと

- 一定のレベルに到達したら、喜んでコーチング主体に切り替えていくこと

それが会社を成長させる「自ら考え行動できる社員」の育成につながります。

こちらの記事もおすすめです。