人を評価するのはとてもとても難しいことです。ペーパーテストの点数比較のように単純にはいきません。

なぜなら、仕事の評価はテストのように「試験範囲はここからここまで」と確定することができません。仕事の役割や活動内容は常に移り変わっていきます。

また「試験当日の結果を採点」のようにはいかず、半年ないし1年を通じた期間全体を評価するという難しさもあります。

しかもテストのように全員に同じ問題をやらせるわけにはいきません。1人1人の責任と役割が異なるので、単純比較することができません。

このため人事評価は公平性を保つことが容易ではなく、どこの会社の人事も適切な評価のあり方に腐心しています。

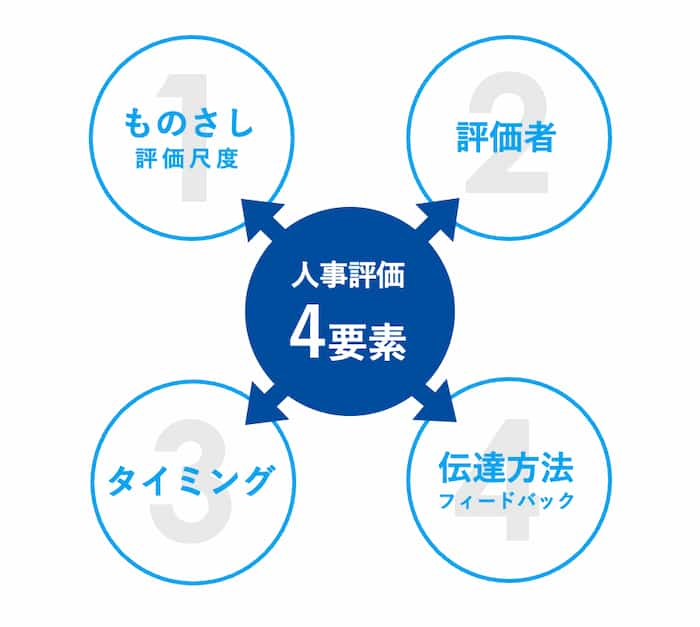

今週のブログでは、人事評価を公平に行うためにはどうしたらよいか、4つの要素からお伝えしていきます。

目次

社員が感じる人事評価の不満 人事評価制度の作り方

人事評価に絶対的な公平というものはありません。

人が人を評価する以上、主観や好き嫌いを完全に排除することは不可能です。

しかし、公平にする努力を放棄してはなりません。

社員が成長を実感し、働きがいを感じるためには、「納得感のある評価制度」が必要だからです。

社員から以下のような不平、不満の声が出ているとしたら、まだまだ「納得感のある評価」に近づける努力が足りない状態と言えるでしょう。

社員が評価制度に納得できていない状態の例

「結局、声の大きい人・アピールの上手い人だけが評価される」

「昔からの大手顧客を持っている人ばかり評価され、後から入社した小口顧客担当は評価されない」

(営業担当者)

「うちの課長は男性ばかり(または女性ばかり)評価する」

「上司の好き嫌いで評価が決まる」

「実力主義と言う割にほとんど差がつかず、実質年功序列になっている」

「バックオフィスは評価されない」

評価への不満がたくさん出る会社は、職場の雰囲気が悪くなり、社員が「頑張っても評価してもらえないから」という言い訳をして仕事に本気に取り組まない問題が生じます。

評価されている社員も周囲からリスペクトされず、妬みやひがみの対象となり、そのうちその環境が嫌になって会社を辞めてしまうという恐れもあります。

できるだけ納得感を感じる評価に近づけるにはどうすればいいでしょうか?

人事評価制度の作り方 |納得感のある人事評価に向けてできること

人事評価を要素分解してみると、以下の要素に分けることができます。

- ものさし(評価尺度)

Aさんは80点、Bさんは60点と評価する際、何をどのような基準に基づいて評価するか、明確な物差しが求められます。

- 評価者

誰が評価するか、その人がどのように評価するかの精度が求められます。

- タイミング

いつ、どの期間を対象に評価するかによって結果が変わります。

- 伝達方法(フィードバック)

結果をどのように本人に伝えるかによって、本人の認識が変わります。

4つの要素それぞれに公平な評価を妨げる要因があるので、それをいかにして取り除くかを考えてみましょう。

評価のものさし(評価尺度)

MBO(目標管理制度)をとり入れている会社の1つの生命線は、入り口の目標設定です。

目標をいい加減に立ててしまうと、評価の段階で決して納得感のある評価はできません。

できるだけ目標を具体的に設定し、数字にできるものは数字にしましょう。

数字にできない目標だととしても、例えば「目標を達成した」とは具体的に何がどのように変わっている状態かを期初に定義しておきましょう。

まだ多くの会社が情意評価を取り入れていますが、「積極性」や「協調性」といった抽象的な項目に5段階評価をつけるのは難しく、評価された側も納得感がありません。

プロセスや行動を評価に取り入れるのはいいことだと思いますが、やるならば具体的に。

例えば、「協調性」を重視して評価したいならば、このように具体的に記述しておきましょう。

評価基準の例「チーム貢献」

仕事で得た経験知や情報を日報や会議の場で積極的に共有し、部内イベントの幹事役・販促イベントのスタッフ業務・会議の議事録や運営などの業務を自ら手を挙げて取り組み、後輩の指導に力を入れている

ここまで具体的に書いておけば、例えば5段階評価する時に、ある程度根拠をもって評価することが可能です。

評価者

通常は直上司が評価者になります。

ただし上司も万能ではなくすべての情報を知ってるわけではないので、評価に際して情報収集が必要です。

第三者意見の収集

被評価者の同僚や後輩からそれとなく評判を聞いたり、隣の関連部署からも話を聞いておくと、評価の精度が上がります。

最終的な評価権限は直上司にあるとしても、1人の評価の独断の限界を補う必要があります。

考課者研修 (評価者研修)

また、評価者としての能力を向上させるため、評価を行なう際の心がけや注意点などを学ぶ評価者研修も有効です。

評価会議

上司によって「厳しい、甘い」の差が出るので、評価会議を開いて偏った評価は補正しましょう。

例えば営業部のAさんと開発部のBさんの評価が同じS評価だった時、仕事は違うものの、評価ランクとして本当に同等か?ということを評価者同士が喧々諤々意見を交わすことで、徐々に評価者同士の目線が近づいていきます。

2次評価

1次評価者(直上司)の評価をその上の上司が2次評価者として判断するステップを入れることにより、1次評価者のバイアスを修正することも可能です。

360度評価

少し手間はかかりますが、「360度評価」も十分検討に値します。

同僚や後輩も含めて色々な人の評価を入れることで、評価のバラつきをなくし、精度を高められます。

ただし360度評価で誰を評価者にするかの選定は気をつかいます。被評価者をよく知らない人を評価者に入れると意味がありません。

ちなみに360度評価の結果は、実名で本人に伝える会社もあれば、(揉め事を防ぐために)誰が評価したかは公表せず、合計値の結果だけを伝える会社もあります。

評価タイミング

多くの会社では半期に1回、または年に1回評価の季節がやってきます。

人事部から評価作業の案内が来ると、皆慌てて評価作業に取りかかり、ともすると評価を片付けること自体が目的になりかねません。

そもそも半年間や1年間の仕事の成果を慌てて評価すること自体に無理がありませんか?

1年間を頑張って思い出して評価するより、毎月1回程度、部下の業績や仕事の進捗状況を確認し合う場をもち、順調か否かを判断するのが望ましいです。

その時の内容を毎月備忘録として残しておけば、半年・1年たった時の思い出し作業が不要で、評価も根拠をもって行うことが可能です。

また1年に1回しか評価を行わないのも考えものです。

手間がかかるのは確かですが、日々変わりゆく仕事の成果を振り返るのが年に1回しかないというのはビジネスサイクルに合っておらず、部下の成長を適切に評価するには頻度が少なすぎるでしょう。

伝達方法(フィードバック)

よくあるもったいないケースが、評価制度をちゃんと作って上司もしっかり評価を行っているのに、結果のフィードバックがないことです。

最終的に確定した評価結果のみを伝えて終わってしまいます。

「評価の公平さ」と「結果の伝達(フィードバック)」は関係ないと思われるかもしれませんが、大いに関係があります。

評価の結果だけをもらっても、なぜ自分がその評価だったか分かりません。最終的な結果がBだとしてもなぜそうなったか説明されなければ、本人的には納得感がありません。

評価される本人にとって最も大事なのは納得感です。

上司が本気で評価した結果をちゃんと説明すれば、一定の納得感は得られるはずです。

よって、フィードバックの場ではしっかり以下のポイントを伝えましょう。

- 評価結果とその理由

- 良かった点

- 足りないところ

- 今後意識して欲しいこと

- さらに期待すること

特に良かった点は必ず伝えてください。どんな人もいい所があるので、それをしっかり認めて、次の頑張りに繋げてもらいましょう。

また「既に終わった過去の話」と、未来に向けて何を期待するか、どのように成長していって欲しいかを伝えてください。そこまでしっかり対話してフィードバックは完了です。

公平な人事評価制度の作り方 まとめ

完全に公平な人事評価はあり得ませんが、評価者はできる限り公平に評価して納得感を得られるように工夫する努力が欠かせません。

ものさし(評価尺度)

評価者

タイミング

伝達方法(フィードバック)

ぜひ4つの観点から自社の評価方法を点検してみてください。

評価を半期に1回のイベントで終わらせるのではなく、心をこめた評価を通じて部下を育成し、会社の人材力を高めていく長期的視点が何より大切です。

こちらの記事もおすすめです。