上司への報告

社会人になると誰もが浴びる洗礼があります。

それは、上司から「結論から言いなさい」と指導されることです。

思いつくがままに会話していた学生時代とは違い、社会人になるとビジネスに即したコミュニケーションが求められます。

私も最初はなかなかついていけず、苦労した記憶があります。

ビジネスパーソンにとって、報告力・人に伝える力はとても重要です。

自分の意見の伝達、上司の説得、周囲の理解獲得など、あらゆる場面で求められる能力です。

今週のブログでは、「結論が先!」にプラスして、どんな報告にも有効な「3ステップ報告術」についてお伝えします。

一見当たり前で簡単なように思えるこの方法。しかし、実際には多くの人ができていないものです。

思考力に不安のある部下には、この方法を教えるだけでも思考習慣の改善が見られるはずです。

それでは、具体例を見ながら考えていきましょう。

目次

なぜ「結論が先!」であるべきか?

「結論から先に言いなさい!」と言われて育った人でも、「なぜ結論が先であるべきか?」と問われると、意外と答えられません。

結論から先に述べる効果は3つあります。

![]() 最初に行き先を示すことで、聞き手を安心させる

最初に行き先を示すことで、聞き手を安心させる

![]() 相手の思考をリセットできる

相手の思考をリセットできる

![]() 因果関係やストーリーが頭に入りやすくなる

因果関係やストーリーが頭に入りやすくなる

最初に行き先を示すことで、聞き手を安心させる

人は、他人の話の目的が分からないと落ち着かない気持ちになります。

最初に論点が提示されると、それだけで安心して耳を傾けられるようになります。

相手の思考をリセットできる

報告という仕事の特殊性は、報告する側はその件を長らく検討しているので十分に理解している一方で、聞き手は直前まで全く別の仕事に頭を使っていた、というギャップにあります。

よって、いきなり話を始めてしまうと、聞き手がキャッチアップする時間がありません。

そこで最初に話の要点を伝えることで、聞き手の思考を今回報告する話題にスムーズに転換することができます。

因果関係やストーリーが頭に入りやすくなる

もし最初に結論がなく何の話かわからないままスタートすると、後に続く説明に関してもどこに連れていかれる話か理解しづらく、脳に情報が入って来なくなります。

最初に何の話か分かっていれば、次に続く説明との因果関係やストーリーをつなげながら聞くことができます。

このように「結論が先」という手法は、相手の安心感や思考・理解度を高め、報告・伝達の効率性を格段に上げる「魔法の杖」と言えるでしょう。

「結論が先!」のその先へ

報告では「結論が先!」が第一歩として重要です。

しかし「結論から先に伝える」の方法だけでは、話が伝わりづらいことがあります。

例えば、経費精算システムの導入検討の報告の場面を考えてみましょう。

Aさんが上司に対して次のように報告しました。

報告例①

![]() 「経費精算システム導入の件ですが、候補4社のうちX社のシステムにしたいと考えています」

「経費精算システム導入の件ですが、候補4社のうちX社のシステムにしたいと考えています」

![]() 「X社のシステムと他3社を比較したところ、X社がα機能とβ機能で優れていました」

「X社のシステムと他3社を比較したところ、X社がα機能とβ機能で優れていました」

![]() 「特にα機能においては・・・」

「特にα機能においては・・・」

![]() 「Y社のシステムもβ機能では優れていましたが、総合的に見てX社のシステムがベターと思います」

「Y社のシステムもβ機能では優れていましたが、総合的に見てX社のシステムがベターと思います」

さて、この報告を聞き手の立場で聞いてみるといかがでしょうか?

最初に「X社のシステムを導入したい」という結論を言ってくれたのは良かったものの、その次の説明に聞き手の脳がついていきづらい印象を受けませんか?

では、もしAさんが次のように報告していたらいかがでしょうか。

報告例②

![]() 「経費精算システム導入の件ですが、候補4社のうちX社のシステムにしたいと考えています」

「経費精算システム導入の件ですが、候補4社のうちX社のシステムにしたいと考えています」

![]() 「本件は社長からの指示を受けて先月から検討を進めており、先週の報告時点で候補8社を4社に絞り込みました」

「本件は社長からの指示を受けて先月から検討を進めており、先週の報告時点で候補8社を4社に絞り込みました」

![]() 「今回はこの4社から最終決定するための2つの宿題が出ていました」

「今回はこの4社から最終決定するための2つの宿題が出ていました」

![]() 「1つ目は特に重視するα機能とβ機能について詳細比較、2つ目は、提案価格に対する値引き余地の確認です」

「1つ目は特に重視するα機能とβ機能について詳細比較、2つ目は、提案価格に対する値引き余地の確認です」

![]() 「それでは、これからこの2点についてお伝えします」

「それでは、これからこの2点についてお伝えします」

このように報告すると、聞き手はスムーズに理解できるのではないでしょうか?

理由は以下の通りです。

![]() 最初に結論を伝え、相手の頭をこの話題に転換させ、安心して聞ける状態にしている

最初に結論を伝え、相手の頭をこの話題に転換させ、安心して聞ける状態にしている

![]() これまでの経緯や背景を説明しているため、聞き手のおぼろげだった記憶が一気に甦る

これまでの経緯や背景を説明しているため、聞き手のおぼろげだった記憶が一気に甦る

![]() この後に報告される話の構成(=宿題2点について報告するという事)が明確で、議論の見通しを持って聞くことができる

この後に報告される話の構成(=宿題2点について報告するという事)が明確で、議論の見通しを持って聞くことができる

仕事は点ではなく、点と線の組み合わせです。

日々の報告も、線でつながった活動におけるその日時点の報告という位置づけなので、点を話すだけでなく、前回から今日までの経過の線をつないであげることで伝わりやすさを促進します。

どんな報告にも使える

3ステップ報告術「け・い・こ」

上記の経費精算システムの検討の例でお伝えしたように、報告は3つのステップを踏むことで、話がとても分かりやすく、相手の耳に入りやすく、心に届きやすく、思考が回りやすくなります。

このステップを意識することで、相手にとって驚くほど伝わりやすい報告が可能になります。

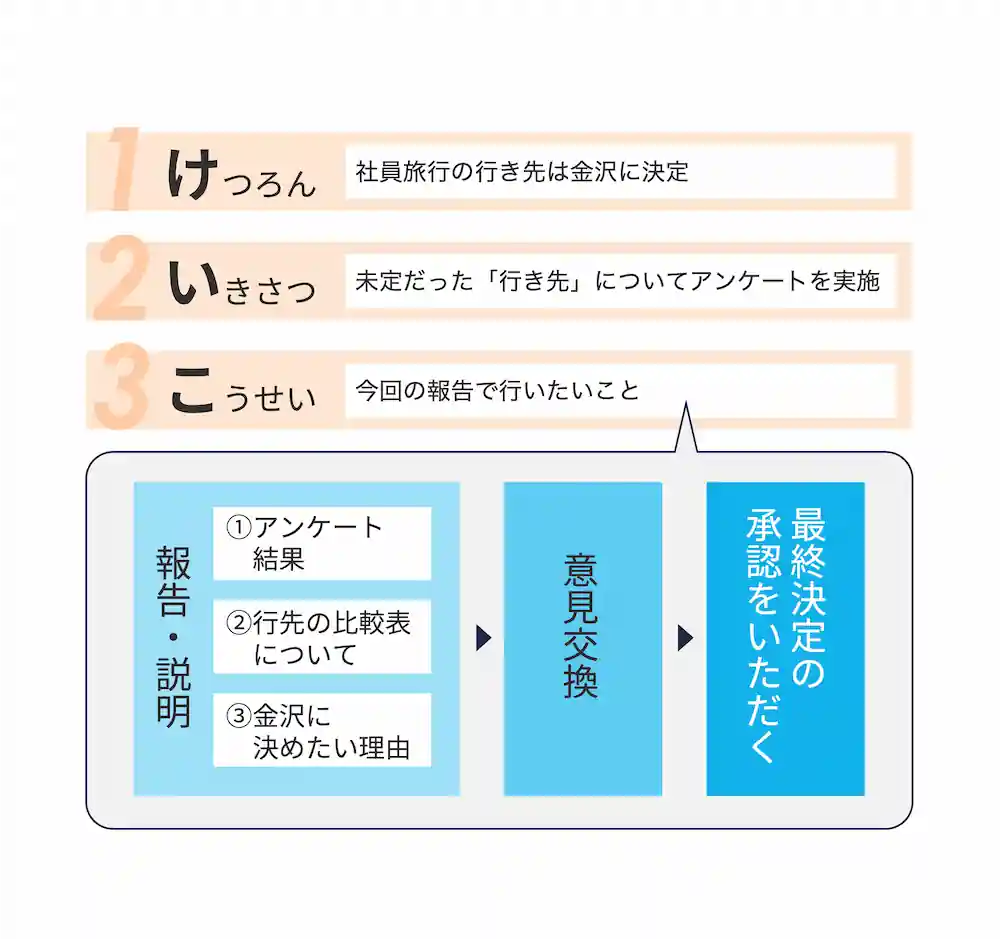

1st Step:報告全体の結論(けつろん)を伝える

2nd Step:これまでの経緯(いきさつ)を伝える

3rd Step:これから伝える話の構成(こうせい)を説明する

※頭文字で「け・い・こ」と覚えておくと便利です。

あなたに報告が苦手・わかりづらい部下がいるとしたら、是非このステップを教えてあげてください。

何も意識せず報告するのと、報告の度に「け・い・こ」を強く意識して報告するのとでは、事前準備や思考の仕方に大きな差が出てくるはずです。

それでは、この「け・い・こ」を具体例で見てみましょう。

「け・い・こ」具体例:社員旅行の行先についての報告

1st Step けつろん(報告全体の結論を伝える)

![]() 「社員旅行の行先を検討した結果、金沢にしたいと考えています」

「社員旅行の行先を検討した結果、金沢にしたいと考えています」

2nd Step いきさつ(これまでの経緯を伝える)

![]() 「5年ぶりに社員旅行を復活させよう!という社内の声をきっかけに企画を検討してきました。前回の打合せまでに日数、時期、予算などは大体決まり、行き先の決定が課題でした。行き先を決める上で社員にアンケートをとろう!と決まったのが前回でした」

「5年ぶりに社員旅行を復活させよう!という社内の声をきっかけに企画を検討してきました。前回の打合せまでに日数、時期、予算などは大体決まり、行き先の決定が課題でした。行き先を決める上で社員にアンケートをとろう!と決まったのが前回でした」

3rd Step こうせい(これから伝える話の構成を説明する)

![]() 「今日の報告では、

「今日の報告では、

①アンケート結果の報告

②それを元にした行先についての比較表の説明

③金沢に決めたい理由

この3点をご説明し、意見交換のうえ最終決定の承認をいただきたいと思います」

いかがでしょうか?

「け・い・こ」の3ステップによって、報告を受ける側にとって非常にわかりやすくなっているのが理解できると思います。

「け・い・こ」が身につくと、報告する前に自分の頭の中で何を報告したいかの整理も自然とできるようになります。

このような習慣によって、本人の説明能力、説得力の向上にもつながります。

また、この手法は上司への報告に限らず、会議で何らかのテーマで話し合う際の冒頭の説明など、さまざまな場面で使えるので、ぜひご活用ください。

まとめ

報告は、ただ情報を伝える作業ではなく「相手の頭に、正確かつスムーズに届ける」ための知的行動です。

「け・い・こ」の3ステップ「結論・経緯・構成」を意識することで、報告は格段に伝わりやすくなり、聞き手との認識のズレも最小限に抑えられます。

このフレームは、思考の整理を助けるだけでなく、説明力や論理構築力の底上げにもつながります。

ぜひ、部下と一緒に「け・い・こ」を意識した伝わる報告に取り組んでみてください。

小さな意識の変化を積み重ねることによって、やがて大きな成長へと結びついていくはずです。

こちらの記事もおすすめです。