ピープルマネジメント

3回シリーズでお届けしている「AI全盛時代に向けて備えるべきスキル」。

今回はその第3回目です。

第1回では、優秀なAIと共生する時代においてもインプットがとても重要であることを、

第2回では人間の考える力を今まで以上にパワーアップする必要があることをお伝えしました。

第3回目の今回は、AIにはできない、人間ならではの役割についてお伝えします。

一言で言えば「人間ならではのマネジメント力」です。

AIと対比した人間の価値としては、ホスピタリティやアーティスティックなセンス、倫理観などがよくあげられますが、今回は「人間ならではのマネジメント力」に絞ってお伝えします。

目次

AI時代におけるマネジメントの変化

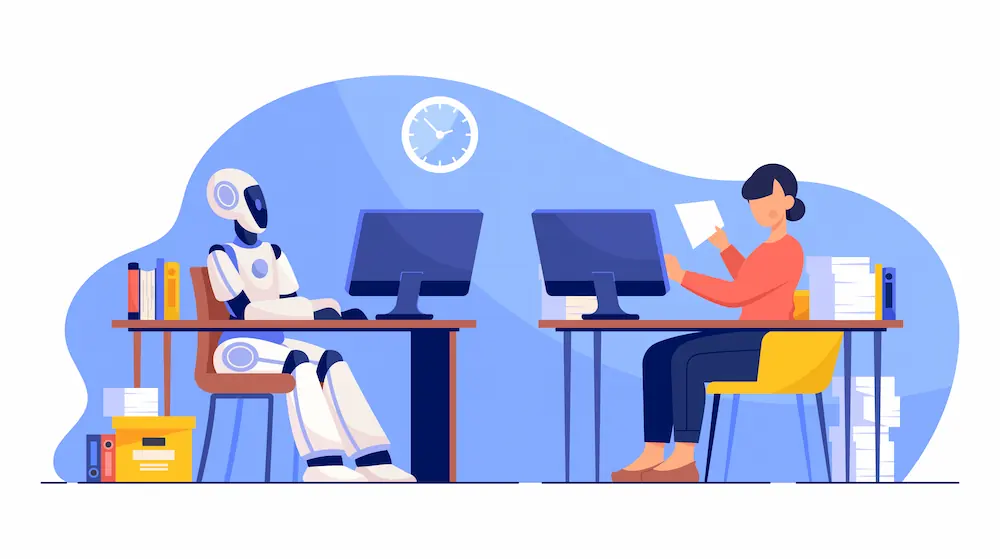

AIの普及により、マネジメントの仕事における比重に変化が生じていくと考えられます。

情報収集、データ分析や企画、対策検討、報告書作成といった頭脳系/事務系の仕事は、今後AIに任せられる領域が広がるでしょう。

その一方で、人間にしか担えない「 ピープルマネジメント 」の仕事の比重が高まるのではないでしょうか。

特に、ピープルマネジメントの中でも重要になるのが「感性を伴うピープルマネジメント」です。

具体的には

- 相手に伝わるコミュニケーション

- 共感力

- その気にさせる力

- 巻き込む力

- 関係性を築く力

- 関係性を維持する力

などの能力です。

感性を伴うピープルマネジメントとは?

以下の3つは、マネジメントの中でも、AIが代替できない役割、人間ならではの感性を求められる役割です。

![]() 人に伝え、人に共感してもらい、動いてもらう

人に伝え、人に共感してもらい、動いてもらう

![]() 信頼の人間関係を築く/チームをつくる

信頼の人間関係を築く/チームをつくる

![]() 人を育てる

人を育てる

例:業績の悪い営業担当者 Aさんの対策を考えるとき

Aさんの対策を考えるとき

Aさんの業績が良くない原因を「過去の実績、行動実績・日報の内容・商談の進め方・知識」などのデータから分析し、処方箋を組み立てるのは、AIの得意分野です。

人間よりも圧倒的なスピードで的確な解決策を提示してくれことでしょう。

しかし、その解決策をAIがAさんに直接指導したとして、Aさんの業績は改善するでしょうか?

おそらく、そう簡単にはいきません。

Aさんなりに「わかっちゃいるけどできない」原因があるはずなので、AIの指示だけで腹落ちして行動に移せるとは思えません。

例えば

- 仕事に身が入らない私的な事情がある

- 営業方針に納得できていない

- 同僚との人間関係に悩んでいる

このようなさまざまな事情が絡み合って今の成績につながっているはずです。

上司の役割

そこで、上司の役割が重要になります。

Aさんの考え方もじっくり聞きつつ、共感したり、意見したり、自分の過去のダメダメ時代を語ったり、色んな対話を重ねながらAさんをよりよい方向に導いていきます。

以前であれば、上司はAさんの業績を分析したり、その具体的対策を考えるところに相当な時間と労力を割いていました。

しかし今後は、その部分をAIに任せることで負担を減らし、大幅に効率化できます。

一層力を入れるべきは、Aさんが対策案をしっかり実行できるよう導いていく仕事に変わります。

つまり、「実行フェーズの支援」が、今後のマネジメントの本丸になるのではないでしょうか。

それでは、感性を伴うピープルマネジメント「3つの役割」について見ていきましょう。

人に伝え、人に共感してもらい、動いてもらう

人に何かを伝えて、それに沿って行動してもらうのは、簡単なことではありません。

優秀なAIと優秀な人材が知恵を絞れば、よい解決策を考えることはできますが、それを現場に伝えて理解してもらい、行動してもらうのは別問題です。

伝え手には、思いや情熱があるのはもちろんのこと、相手の気持ちに寄り添った心に響くメッセージが必要です。

例:M&Aで買収された会社の社員に、初めてメッセージを伝える場面

M&Aで買収した会社は、非常に良い商品を持っているが、営業管理の仕組みや教育の仕組みがなく、個人プレーが常態化しており、業績が安定しない会社だったとします。

買収した会社側としては、営業管理のやり方を改革すれば業績向上が見えているものの、まずは改革を推進すべく派遣された営業部長が、社員達にどのようにメッセージを発信するか。

それがこの改革の成否を左右します。

以下、営業部長による伝え方の2パターンをご紹介します。

もし買収された相手企業の社員の多くが、従前のやり方の限界を感じており、本M&Aに期待しているとしたら、メッセージはこんな感じになるでしょう。

社員が前向きな場合のアプローチ

皆さんがこのM&Aを前向きに捉えてくださっていること、本当に頼もしく思っています。今回、営業のやり方を進化させていこうと思います。皆さんの力をさらに高め、皆さん1人1人の成果が上がる仕組みを取り入れていきます。具体的には・・・・・。今後、皆さんと一緒に、新しい営業チームを作っていくのが本当に楽しみです。

逆に相手の社員がこのM&Aを懐疑的に見ており、自分たちの従前のやり方を変えたくないと思っているとしたら、そのメッセージは全く異なるでしょう。

社員が懐疑的な場合のアプローチ

私は実は昔、自分のいた会社が買収された経験があります。その時は非常に不安で、自分達のやり方が全て否定されるんじゃないかという思いを抱いたものです。恐らく皆さんも突然の変化の中で、同じような気持ちではないでしょうか。今後変化していくことはありますが、何か一方的に押し付けることも考えていません。我々は、お互いに3年後に目指す姿●●を見据え、その目標に向かって一緒に歩んでいくチームです。それを念頭におきながら、当面の間具体的にやろうと思っていることを説明します。・・・・・。ぜひ一緒に、この変化を良いものにしていきましょう。

AIにはできない 感性と思考の総合格闘技

この対比でお伝えしたかったことは、同じことを行うとしても、置かれた状況によって、どのような表現で伝えるかが全く異なるということです。

どのように伝えれば相手が受け入れやすいか。それは、人間が感性をフル動員して考える仕事。

決してAIにはお任せできません。

その時のシチュエーション、登場人物、相手の気持ち、そこに至るまでの背景などを総合的に考え抜く、感性と思考の総合格闘技とも言えるものです。

私もよく直面しますが、伝えるという行為は本当に難しいものですね。

伝えたつもりが伝わっていない、誤った解釈をされてしまう、ということがよく起きます。

大事なのは

- 自分が伝えたいように話すのではなく、相手の耳、脳、心に入りやすいよう、理解しやすいように話す

- さらに相手の感情にも配慮し、言いたいことを受け止めてもらえる伝え方をする

AI時代においては、このような「伝える力」が、マネジメントの仕事に携わる人にさらに求められるようになっていくのではないでしょうか。

信頼の人間関係を築く/チームをつくる

AIの進化にかかわらず、仕事はチームで行うことに変わりはありません。

チームとして良い仕事をするためには、普段からの関係づくりが欠かせません。

部署の同僚はもちろん、他部署、取引先など、関わるメンバーと仕事を通じた信頼関係を築いておく必要があります。

日常のちょっとしたコミュニケーションもお互いの繋がりを強化します。

また、チームが共通の目標を持ち、方向性を共有することも大切です。

これらを普段から積み重ねて良いチームができていれば、高いハードルをも乗り越えられる強靭な組織になります。

信頼の貯蓄

何かを成し遂げる過程は順風満帆であることはなく、無理や歪みがたくさん発生します。

困難に直面した時、鍵を握るのが「救世主」の存在です。

救世主とは

- 苦しくても文句も言わずに耐えて頑張ってくれる人

- 寝る間を惜しんでやってくれる人

- 担当外の仕事を快く引き受けてくれる人

- 契約範囲を超えてサポートしてくれる取引先

- 元々関係ないのになぜか協力してくれる第三者 などなど。

そんな「救世主があらわれる人」と「あらわれない人」の違いは何か?

それは、普段から関わる人を大切にし、信頼を蓄積している人です。

そういう人が困っている時には誰かが手を差し伸べてくれます。

どんなに賢いAIでも人間関係の基盤は作ってくれません。

「あいつのためなら一肌脱ぐか」と思ってもらえる関係は、人間にしか築けないもの。

多数の人が関わる大きな仕事を動かせるのは人間ならではです。

人を育てる

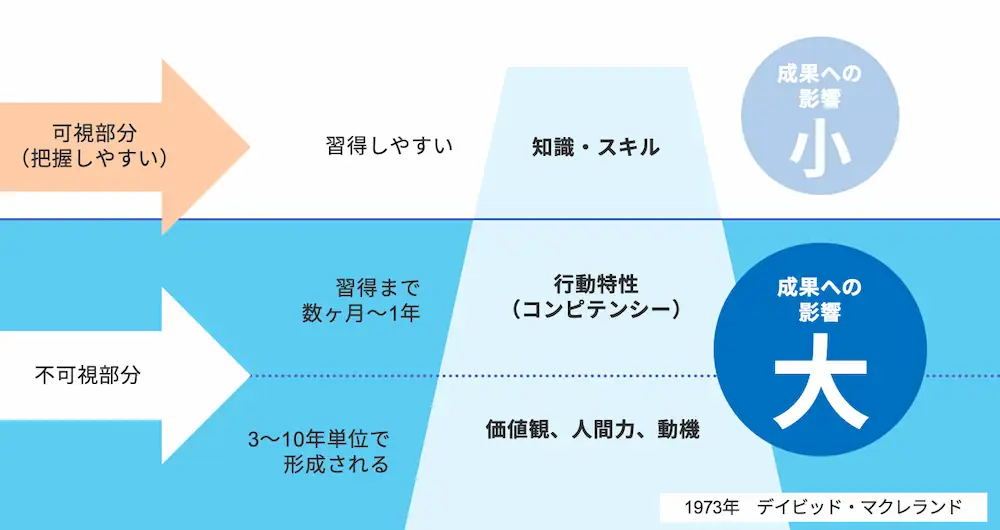

AIの出現によって「知識・スキル」面の自己学習の効率は飛躍的に高まりました。

作成した提案書の巧拙をチェックしてもらうことができます。

商談トークも添削してもらえます。

英語の勉強は人間の先生よりAI先生の方がやりやすいとも言われています。

自分の苦手分野に対応する学習カリキュラムを作ってもらうこともできます。

しかし、AIが得意とするのはあくまで「知識・スキル」習得支援であり、

「考え方」や「価値観」「人間力」の育成は、やはり人間にしかできません。

京セラ創業者の稲盛氏は、「人生と仕事の成功の方程式=考え方×熱意×能力」と定義され、中でも一番大事なのが「考え方」だと語っています。

下図においても、知識スキル育成は大事であるものの成果への影響度は低く、成果に最も強く影響するのは価値観や人間力の方だとされています。

意図的に仕組まれたAIが特定の価値観を植え付けることは可能かもしれませんが、本人の経験や気づきによって内面から形成されるべき価値観は、AIに教育されるものではありません。

ちなみに、「考え方」や「価値観」「人間力」を育てるにはどうしたらいいでしょうか?

これらは短期的な教育によって急に形成されるものではなく、長い年月をかけて醸成されるものです。

親兄弟、先生、友人、上司、同僚といった周囲の人達との関わりの中でじわじわと形成され、そこにインパクトの大きな出来事や、感動した映画や本などが調味料として交じり合ってできあがります。

上司に求められる新しい役割

上記のようなことから、会社組織においては上司の影響力は絶大です。

上司がどのような人物で、部下に対してどのように接するか、どんな見本を示すか。

それによって部下の成長の方向性と成長角度が全然変わってきます。

スキルや知識を教える仕事はどんどんAIに任せ、上司の負担を減らすべき部分ですが、その余力を部下の価値観形成、人間力形成にあてていただきたいと思います。

・・・とはいえ、上司の方は、そんなに難しく捉える必要はありません。

![]() 日々真摯に仕事に向きあう

日々真摯に仕事に向きあう

![]() 現実を直視し、しんどいことから逃げない

現実を直視し、しんどいことから逃げない

![]() 前向きなスタンスで、人のせいにしない

前向きなスタンスで、人のせいにしない

![]() 部下に少し背伸びした目標を与える

部下に少し背伸びした目標を与える

![]() 上手くいった事は認めて褒め、課題や問題点に気づいたら率直にフィードバックする

上手くいった事は認めて褒め、課題や問題点に気づいたら率直にフィードバックする

![]() 普段から小まめにコミュニケーションをとり、お互いをよく理解し合う

普段から小まめにコミュニケーションをとり、お互いをよく理解し合う

もしこれらを態度で示すことができれば、部下の考え方や価値観は確実に良い方向にすすんでいくのではないでしょうか。

まとめ

AIの台頭によって、私たちの仕事の在り方は大きく変わろうとしています。

特に情報収集や分析、資料作成などの領域では、AIがサポートすることで、人間がその作業にかける時間や労力を大幅に減らすことができるようになりました。

その一方で、人と人との関係性の中でこそ発揮されるマネジメント力(感性を伴う対話や信頼関係の構築、人の成長を支える役割)は、人間にしか担えない仕事としてますます重要性を増していくのではないでしょうか。

だからこそ、これからの時代に求められるのは、単なるマネジメントスキルではなく、「人間らしさを活かしたマネジメント力」。

相手に伝わる言葉を選び、信頼を育み、価値観を育てる。

こうした力が、AIと共存しながら成果を出していくための鍵になります。

本シリーズでは、「インプット」「思考力」の重要性、そして今回の「感性を伴うマネジメント力」についてお伝えしました。

AIに使われるのではなく、AIを使いこなすためには、この3つの要素が求められます。

AIにできることが増えるほど、人間にしかできないことの価値はむしろ際立っていくでしょう。

こうした力を日々意識して磨いていくことが、AI全盛時代を前向きに歩んでいくための確かな備えとなるはずです。

こちらの記事もおすすめです。