さまざまな 会社の経営理念 を見ていると、そこに書かれている内容には大きな違いはなく、相通ずるものが多いと感じます。

ビジョン、ミッション、行動指針として多くの会社で掲げられているのは

「挑戦」「顧客満足」「信用」「スピード」「やり抜くこと」「革新」「変化」「多様性」といった要素です。

しかし、このような経営理念を言語化して制定しただけで会社が変わることはありません。

その実現は、何年も時間をかけて一歩ずつ作り上げていく長い道のりでもあります。

時間がかかるが故に、経営理念は日々の業務の中で段々意識されなくなります。

実現に漕ぎつけるための具体的な道筋や方策がなければ、放置されてしまうことも少なくありません。

今週のブログでは「経営理念は通常の業務と同様にPDCAサイクルを回し、進捗を測る指標を定めなければ実現には至らない」ということについて説明します。

目次

「 会社の経営理念 」実現の進捗管理はできていますか?

あなたの会社では、経営理念に書かれていることを実現できていますか?

または、実現に向けて着実に進んでいると言えますか?

経営理念の実現は目に見えづらいものです。

そのため、現在どの地点にいるのかが把握しづらく、ゴールに向けての進捗が不透明になりがちです。

経営理念を掲げて全社に発表したはいいけど、その実現をどのように測定するか、具体的にどのように実現させていくかの詰め将棋ができていないと言えます。

「経営理念」を「営業の目標設定」と比較してみる

経営理念の実現を、営業の目標達成を例に考えてみましょう。

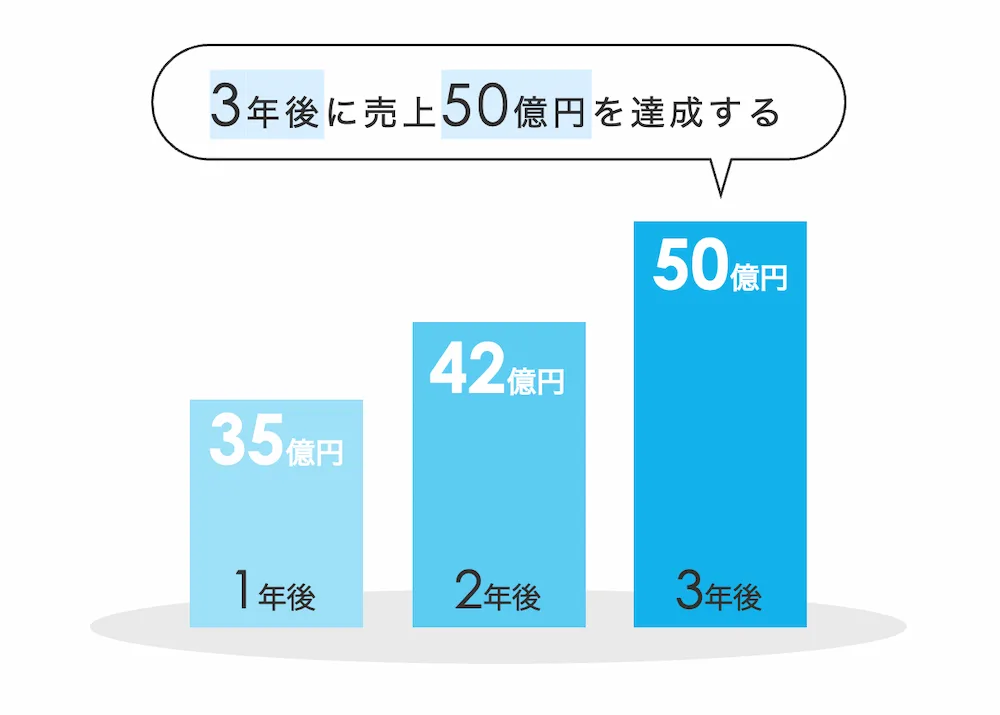

例えば「3年後に売上50億円を達成する」という目標を掲げたならば、1年後35億円、2年後42億円、3年後50億円というように、ステップを踏んだ目標を立てるはずです。

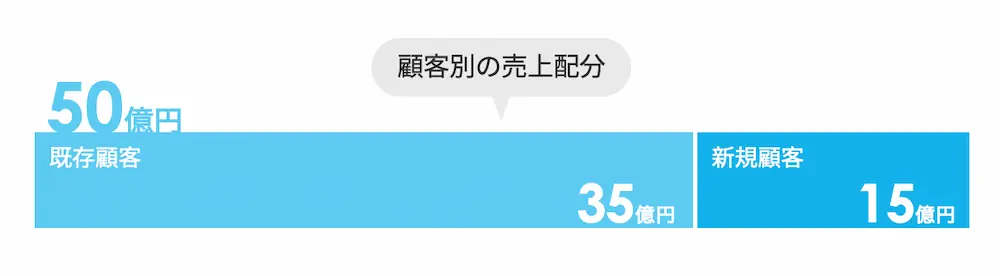

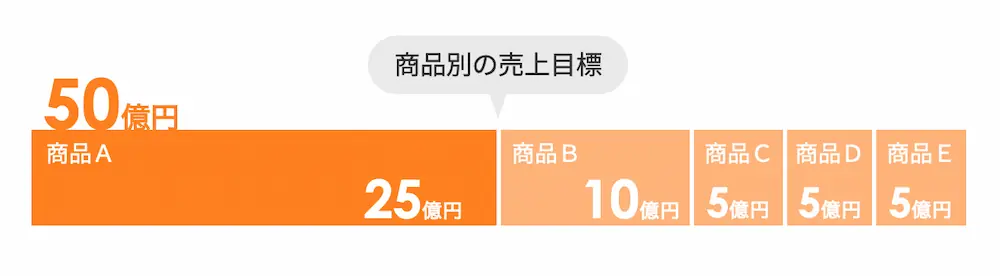

これだけでは不十分なので、さらにその目標を下記のように分解します。

そしてこの数字が営業各部署に割り振られ、最終的にはは個人別の予算と行動計画へと落とし込まれます。

例えばある営業担当者が3年後に5億円の売上目標を持つ場合、その達成のためには以下の数値を明確にするでしょう。

- 必要な顧客数

- 新規開拓件数

- 新規開拓に必要な商談数

- 問い合わせ件数

このように細かく指標を設定し、進捗を可視化することで、目標達成に向けて順調に進んでいるか否かを管理できます。

計画通り進んでいなければ、すぐに手を打つことができます。

ところが、「経営理念の実現に向けて、今あなたの会社は何合目にいますか?」という問いに応えられる人は少ないのではないでしょうか。

「経営理念は大切だよね」という何となくの機運はあるかもしれませんが、気運だけではなかなか真の変化は訪れません。

経営理念を実現においても、この「営業の進捗管理」に近い運営が求められます。

経営理念の進捗を測る

例えば、経営理念の中で「チャレンジングな風土」を掲げる企業について考えてみましょう。

この会社では、従前の課題として、下記のようなものがありました。

![]() 仕事が安定しているため新しいことをやる人が少ない

仕事が安定しているため新しいことをやる人が少ない

![]() 変化を好まず、これまでのやり方にこだわる人が多い

変化を好まず、これまでのやり方にこだわる人が多い

![]() 新しいことにチャレンジする人が尊敬されない、評価されにくい

新しいことにチャレンジする人が尊敬されない、評価されにくい

![]() 保守的なタイプの人が入社してくる

保守的なタイプの人が入社してくる

この会社で経営理念に書かれている「チャレンジングな風土」を実現するためには、以下のステップが必要になります。

1. 「チャレンジングな風土」とはどのような状態かを定義する

2. その状態を測定する指標(KPI)を設定する

3. 定期的に測定し、必要に応じて施策を講じる

具体例を見ていきます。

「チャレンジングな風土」の定義例

経営理念に掲げた「チャレンジングな風土」を実現するために、まずそれがどのような状態であるかの定義を行ないます。

![]() 同じ仕事をただ漫然と続けるのではなく、新しい業務に挑戦したり、今の仕事の効率化や改善を主体的に進めている

同じ仕事をただ漫然と続けるのではなく、新しい業務に挑戦したり、今の仕事の効率化や改善を主体的に進めている

![]() チャレンジすることを会社や職場が奨励していると社員が感じている

チャレンジすることを会社や職場が奨励していると社員が感じている

![]() チャレンジしている人が注目を集め、賞賛され、評価される

チャレンジしている人が注目を集め、賞賛され、評価される

進捗を測る指標の例

「チャレンジングな風土」の進捗を測る指標として以下を制定します。

- 社内公募への応募人数

- 人事異動者数

(従前は社内異動が少なかったが、会社として意図的にチャレンジ奨励の人事異動を増やしていく予定)

- 業務改善に関わる稟議書の提出本数

- 新商品、新サービスの数

- 社内サーベイ(アンケート)におけるチャレンジに関する質問の点数の変化

- 時間当り生産性改善

(生産性が改善するということは何らかの工夫改善があったと見なす)

- 社内報での「チャレンジネタ」の記事掲載数

(※広報として積極的にチャレンジネタを拾いにいく)

定期的に測定していく

どれか1つの指標だけで測れるものではないので、複数の指標を定点観測しながら、「チャレンジングな風土」に向けて適切に進化しているかを把握します。

さらに役員会の場で、定期的に上記の進捗状況を報告して対策を議論することで、実際の変化につなげていきます。

経営理念に「スピード」を掲げる場合の進捗指標例

続いて、経営理念で「スピード」を掲げている企業のケースでも進捗指標の例を見てみましょう。

この場合も同様に、ただ「スピードを上げよう!」と唱えるだけでは速度は変わりません。

経営のスピードが実際に上がっているか否かを測る指標を定め、実際の変化を見ていくことになります。

スピードを測るための指標

- 各稟議書の決裁完了期間

- 社内の「目安箱」に投稿された改善提言の対応完了スピード

- 中途入社者への入社1ヶ月後インタビューで前職とのスピードの違いを質問

- 総会議時間の減少度合い

(※会議準備が的確で意思決定が早ければ会議時間が短くなるという仮説による)

- 商品企画から市場投入までのリードタイム

- 月次決算の所要日数

- コールセンター問合せから解決までのリードタイム

これらの代表的な指標を定め、こちらの会社も同様に役員会で定期的なモニタリングを行います。

改善が見られない指標については、その指標に関係する部署で対策を練り、すぐに実行に移すサイクルを回します。

まとめ

「経営理念についてPDCAを回す」というのは違和感があるかもしれません。

経営理念というもの自体が、どこか厳かであったり、よそよそしいものであったり、立派に飾られているからこそ神聖な雰囲気を醸し出すからかもしれません。

しかし、経営理念は実現するために存在しているものです。

仕事で何かを実現しようと思ったら、何となく「実現したいな」と願っているだけでは決して辿り着かないため、

- ゴールイメージの明確化

- 進捗を測る指標の設定

- PDCAサイクルによるチェックと改善

これらのステップが必要です。

進捗データを定点観測すると、「全く進んでいない」という厳しい数値が出てくるかもしれませんが、目を背けず、毎回真摯に受け止めなければなりません。

経営理念も全く同様です。

経営理念は本気で目指すものか、額縁に入れて飾って満足するものか?

本気で実現するならば、役員会を巻き込んだPDCAサイクルが不可欠です。

経営理念は会社の未来を創るための指針です。

理念を実現するために、今から何を始めますか?

こちらの記事もおすすめです。