Z世代のマネジメント

「Z世代の若者とはどのようにコミュニケーションを取ればよいか?」

この質問に代表されるように「世代の違い」に起因するマネジメントの難しさはよく議論になるテーマで、これを題材にした研修もよく見かけます。

「Z世代社員のマネジメントと育成のコツ」

「Z世代への接し方」

「Z世代を効果的に育成する方法」 などなど。

Z世代に限らず、いつの時代においても、上の年代の人は若手世代とギャップを感じ、それにどう向き合うか?というのがマネジメントのテーマになってきました。

ここで、あえて問いかけます。

「世代の違いより、共通点に目を向けてみませんか?」

研修では「どのようにZ世代特有の価値観や行動スタイルを理解するか?」「その違いを踏まえてどうマネジメントするか?」に焦点が当てられがちです。

そうではなく「どの世代にも共通する要素」を軸にマネジメントした方が、上手くいくのではないでしょうか。

これが本日のテーマです。

目次

Z世代は一括りにできない「多様な世代」

職場におけるZ世代は、一般的に以下のような特徴があると言われています。

⑴ 成長実感、スキルアップを重視

⑵ 自分らしさを大切にする

⑶ 社会的意義を求める

⑷ 心理的安全性を重視

⑸ 働き方の柔軟性を重視

⑹ ワークライフバランス志向

⑺ リスク回避志向

⑻ 効率重視・タイパ重視(無駄なことをしない)

⑼ フィードバックを頻繁に求める

⑽ 「上司の命令」だけでは動かず、目的への納得が必要

などなど。

昭和・平成時代のように「企業戦士、モーレツ社員」であることが求められ、個性より集団志向であった世代の価値観とは異なるものかもしれませんが、

![]() ⑴⑵⑶⑷などは、本来企業に必要なことであり、どの世代の人であっても反論する人はあまりいないでしょう。

⑴⑵⑶⑷などは、本来企業に必要なことであり、どの世代の人であっても反論する人はあまりいないでしょう。

![]() ⑸⑹⑺で挙げられる特徴などは、Z世代の中でも実際はかなり個人差のあるところです。

⑸⑹⑺で挙げられる特徴などは、Z世代の中でも実際はかなり個人差のあるところです。

近年は、若手社員に遠慮して仕事の要求が低く決して残業もさせない「ゆるブラック企業」に危機感を覚えて退職する若手社員も多く見られます。

全員が「ワークライフバランス」を求めているわけではありません。

![]() ⑻のように

⑻のように![]() 「タイパ重視の今の若者は仕事後の飲み会になんか来ない」と決めつけている上司がいますが、実際に若手に話を聞いてみると「誘ってくれたら行きたい」と思っている人もいます。

「タイパ重視の今の若者は仕事後の飲み会になんか来ない」と決めつけている上司がいますが、実際に若手に話を聞いてみると「誘ってくれたら行きたい」と思っている人もいます。

このように、同じZ世代であっても、かなり個人差があるのが現実です。

離職率は本当に上がっているのか?

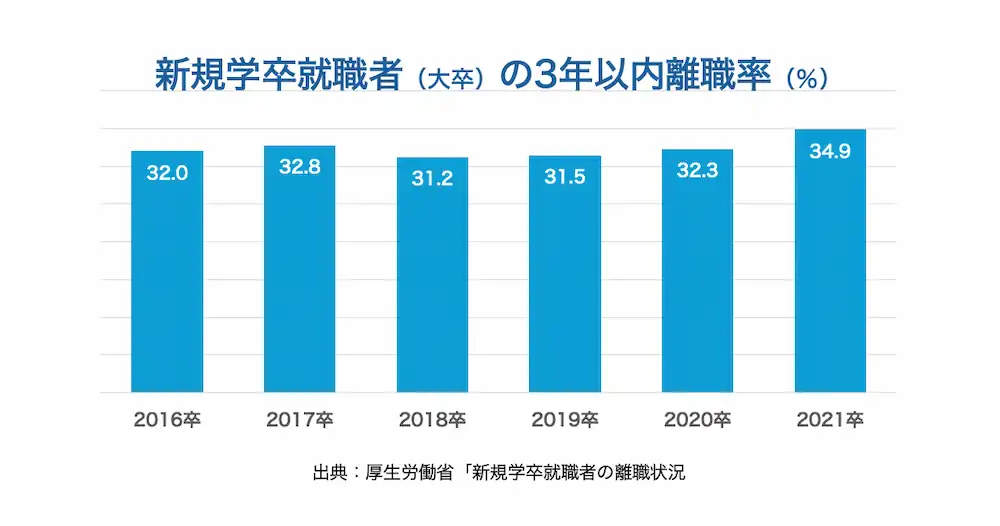

今の若手世代は離職率が高いと言われていますが、新卒の離職率データを見てみると、過去と比べてそこまで急激には上がっていません。

また、こちらも興味深い調査です。

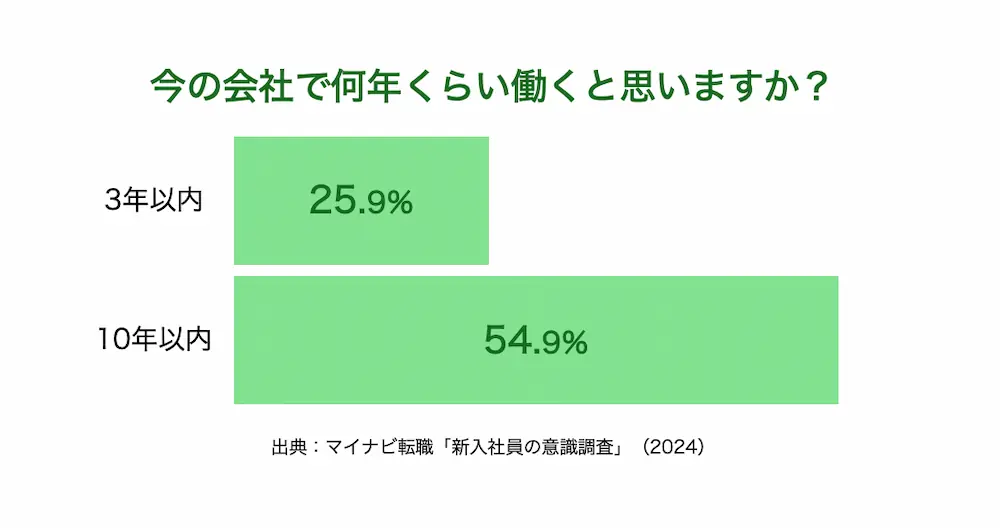

世間の印象としては、今の若手世代は1社に長く在籍せず、どんどんジョブホッピングすると思われがちですが、このデータからは「就職した会社で長く働きたい」と思っている人も十分いることがわかります。

毎年4月は「入社後〇日で退職代行に駆け込む若者たち」というセンセーショナルな見出しのニュースがネット上を駆け巡ります。

しかし実際はそういう人はごく一部であり、しっかり腰を落ち着けて働いている若者も多数いるという現実を見ておかねばなりません。

つまり、Z世代の中にも様々な個性が存在しており、ステレオタイプに当てはめてひとくくりにするのは限界があります。

違いよりも共通点を見る

Z世代は多様性を包含した世代です。

個人差、ばらつきが非常に大きいことを踏まえると、大事なことは「世代にかかわらず不変のもの」をマネジメントの基軸としていくことではないでしょうか。

では「世代にかかわらず不変のもの」とは何でしょうか。

それを考えるには、世代の違いだけで考えるのではなく、国が変わっても、人種が変わっても、宗教が変わっても、性別が違っても、世代が違っても、「人間に共通する基軸」を考えるのが近道です。

私は以前、中国の上海で人材会社の経営に携わっていたことがあります。

その経験から強く感じたのは、日本人と中国人の間に文化や言葉の違いはあっても、人材マネジメントにおいては「変わらないもの」「共通して通じるもの」の方が圧倒的に多いという事実でした。

表面的な違いよりも、共通点にしっかり目を向けてマネジメントした方が上手くいくと感じました。

世代を超えた共通する基軸

では、その共通する基軸を見ていきましょう。

人は誰でも(多かれ少なかれ)このような気持ち、特徴を備えています。

- 上手くなりたい、できるようになりたい

- 他人に認められたい、ほめられたら嬉しい

- 感謝されたら嬉しい

- 人の役に立ちたい

- 職場の人間関係が良いほどやる気が出る

- コミュニケーションの頻度が多い人ほど身近な存在に感じる

- 話を聞いてもらいたい

- 自分をしっかり見てくれる人がいたら嬉しい

- 他人に指示されるより、自分で決めたことの方がやる気がわく

- 給料は高い方が望ましい など

いかがでしょうか?

恐らく、これらの内容が該当しない人は、世代に関係なく、国に関係なく、まずいないのではないでしょうか。

共通点がこれだけあるのならば、まずは共通している軸を用いてマネジメントした方がやりやすいです。

加えて、このマネジメントのやり方は、Z世代の部下であろうが、外国人の部下であろうが、年上の部下であろうが、全てに共通する普遍的な方法なので、大きなメリットがあります。

先にお伝えした「人に共通する特徴」に対応するマネジメント方法としては、具体的にこのようなアプローチができます。

共通する基軸に対する具体的なアプローチ

![]() 上手くなりたい、できるようになりたい

上手くなりたい、できるようになりたい

➡︎ ちゃんと教える、やってみせる、成長しているステップを可視化する、スキルを可視化する、段階的に仕事のレベルを上げていく、チャレンジの機会を与える

![]() 他人に認められたい、ほめられたら嬉しい

他人に認められたい、ほめられたら嬉しい

➡︎ 認める、ほめる、表彰する、強みが活かせる仕事を担当させる

![]() 感謝されたら嬉しい

感謝されたら嬉しい

➡︎ ありがとうを伝える、お客様などサービス提供相手からの感謝が伝わる仕組みをつくる

![]() 人の役に立ちたい

人の役に立ちたい

➡︎ 同上、仕事の意義・やりがいを伝える、仕事の目的をしっかり伝える

![]() 職場の人間関係が良いほどやる気が出る

職場の人間関係が良いほどやる気が出る

➡︎ 風通しのいい良いチームを作る。意見が言える環境をつくる

![]() コミュニケーションの頻度が多い人ほど身近な存在に感じる

コミュニケーションの頻度が多い人ほど身近な存在に感じる

➡︎ 小まめなコミュニケーションを心がける

![]() 話を聞いてもらいたい

話を聞いてもらいたい

➡︎ 自分の伝えたいことだけを言うのではなく、相手の話をしっかり聞く

![]() 自分をしっかり見てくれる人がいたら嬉しい

自分をしっかり見てくれる人がいたら嬉しい

➡︎ 部下1人1人の個性、仕事ぶりをしっかり見る

![]() 自分で決めたことの方がやる気がわく

自分で決めたことの方がやる気がわく

➡︎ 選択肢を与え、自ら考えて決めさせる

![]() 給料は高い方が望ましい

給料は高い方が望ましい

➡︎ 実力をつけさせ給料が上がるよう育てる

このように、世代に関係なく共通する事に着目してマネジメントを行なえば、大抵のことはうまく流れ出します。

そしてこの世代を超えた共通点にプラスして、Z世代の特徴などを理解して織り込むことができれば、まさに鬼に金棒。

より実効性のあるマネジメントが可能になるでしょう。

個のキャラクターをしっかり見る

部下のマネジメントは、”違い”ではなく”共通点”に重きをおいて行いつつ、同時に個のキャラクターをしっかり見ることも欠かせません。

例えば、

基本的な「成長意欲」は誰もが備えているものの、求める成長スピードは人によって異なります。

受け止められるプレッシャーのレベルも人によって違い、プレッシャーをモチベーションにできる人もいれば、プレッシャーに押しつぶされやすい人もいます。

そうした違いをしっかりと理解して丁寧に受け止め、部下に合わせて仕事を与え、課題を与えていくことが大切です。

その支えとなるのは対話しかありません。

- 部下のそれまでの歩み、経験、仕事観

- 目指す姿、将来の夢

- 得意なこと、苦手なこと

- 心地よく感じること、嫌だと感じること職場における違和感 など

対話を通じてじっくり聞いてみてください。

部下1人1人の特徴、強み弱み、適性などが見えてくるはずです。

さらに

- 職場の置かれている環境

- 部署の目標

- 部下に期待すること

これらもしっかり伝えてあげてください。

上司であるあなた自身のパーソナリティ、やりたいこと、夢などもプラスして共有してみましょう。

このような双方向のコミュニケーションを経てお互いの理解が深まれば「世代の違いなどは実はそれほど大きな問題ではない」ということに、きっと気づけるはずです。

まとめ

マネジメントにおいて「世代ごとの特徴」を理解することは大切です。

しかしそこにとらわれ過ぎてしまうと、目の前の「一人の人間」を見失ってしまうこともあります。

まずは、世代の違いよりも人としての共通点を軸にすること。その上で一人一人の個性を丁寧に見ていくことが重要です。

そのバランスを意識することで、どんな世代の部下とも、どんな背景を持つメンバーとも、より深く信頼関係を築くことができるはずです。

Z世代という言葉に振り回されるのではなく、「目の前のその人」にしっかり向き合う――そんなマネジメントを、ぜひ心がけていきましょう。

こちらの記事もおすすめです。