社員への情報共有

社員に会社の情報をどこまで伝えるべきかは、会社によって、経営者によって、考え方が大きく異なります。

上場企業は決算情報などをパブリックに公開する必要がありますが、中小企業はその義務がないので判断は自由です。

・情報を積極的に開示するメリットを取るべきか?

・それとも、あえて開示を控えることでリスクを避けるべきか?

私がさまざまな会社を見ていて感じるのは、社員に開示するスタンスの会社の方が成長力が高いということです。

逆に「情報を出さない」会社は全般的に停滞している印象を受けます。

そして、前者の会社の方が「本気で成長させたい」という経営者の覚悟が強いとも感じます。

今週のブログでは、社員に会社の情報をどこまで伝えるべきか?というテーマにて、具体的にシェアすべき情報まで掘り下げてお伝えします。

目次

歴史が物語る情報民主化のパワー

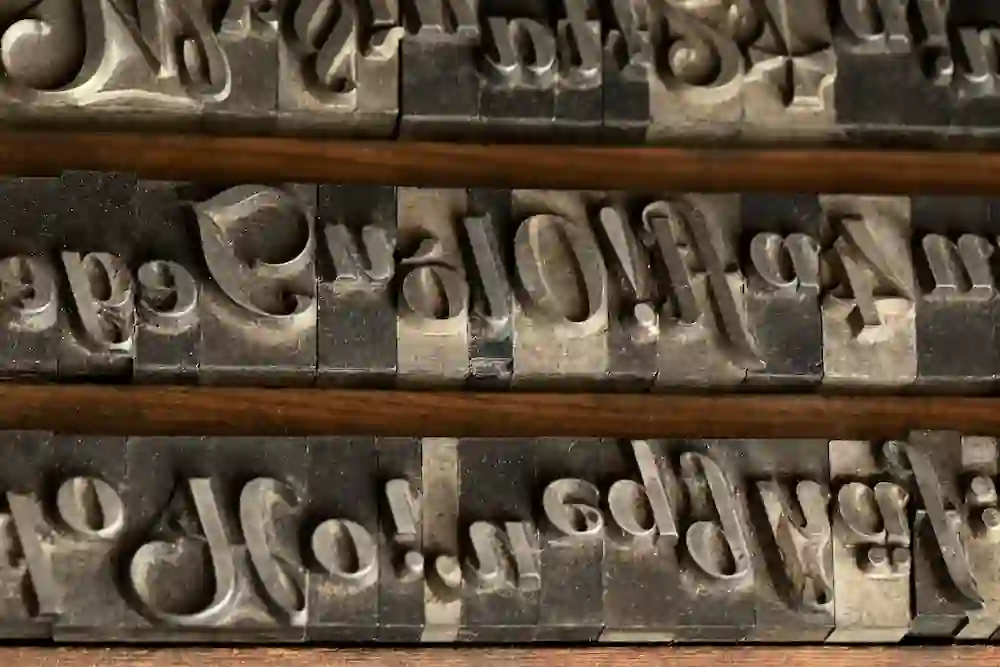

15世紀にグーテンベルグが発明・実用化した活版印刷技術は、世界の3大発明の1つと言われており、その後の歴史を大きく動かす原動力となりました。

印刷技術により、それまで一部の限られた人しか知らなかった知識や学べなかった情報を大衆が手軽に手に入れることができるようになり、それが識字率の向上・市民意識の向上につながりました。

その結果、宗教改革やルネサンス、さらに産業革命につながっていったのです。

「情報の民主化」が国民の知識水準や意識を急激に高めることになった実例と言えます。

一方で、この活版印刷技術の導入には国家によって大きな開きがありました。

当時隆盛を誇ったオスマン帝国では、絶対王政の転覆を恐れてその導入を拒否。その結果、1800年頃の識字率はわずか2〜3%。

同じ時期にイギリスの識字率はすでに男性60%・女性40%で、ドイツやオランダは更に高かったと言われています。

そしてこの差は、後の国家の発展、産業の発展に数百年単位の違いをもたらしました。

日本にもあった「知識による変革」

日本でも江戸時代に庶民の文化が大きく花開いた背景には、寺子屋に代表される教育の普及がありました。

幕末には全国に1万5千件以上の寺子屋が存在したと言われています。

貧しい農村部の子どもたちが読み書きを学び、さまざまな情報に触れて知恵をつけたことにより、明治維新や戦後の急激な発展を支える国民基盤が築かれました。

この歴史の事例から導き出せる教訓は明確です。

![]() 新たなチャレンジやイノベーションは高度な情報や知識を身につけた人が起こす

新たなチャレンジやイノベーションは高度な情報や知識を身につけた人が起こす

![]() 情報や知識を与えず抑え込むと、チャレンジやイノベーションが起きない

情報や知識を与えず抑え込むと、チャレンジやイノベーションが起きない

![]() 新たなチャレンジやイノベーションは現状維持したい人にとっては時にリスクになる

新たなチャレンジやイノベーションは現状維持したい人にとっては時にリスクになる

さて、これをあなたの会社に当てはめてみるといかがでしょうか?

情報を出さない会社のロジック

社員に情報を出さない会社の社長が挙げる「開示しない理由」のトップ3はこちらです。

「転職してしまうのでは」

世の中の動きを知らせると、社員が自社の問題点に気づき、働くモチベーションを失って他社に転職してしまうのでは・・・

会社の売上規模を知るとがっかりして転職してしまうのでは・・・という懸念。

「やる気をなくしてしまうのでは」

業績があまりよくないことを開示すれば「この会社、大丈夫なのか」と社員がやる気を失くし、不安になってしまうのではないか。

例えば、B事業部が赤字だと知ると当該部署の士気が低下し、仕事への意欲が失われるのでは・・・という心配。

「給料を上げてくれと言われるのではないか」

もし会社に利益が出ていることを社員に知られると、「それならもっと給料を上げてくれ」と要求され、待遇面での統制が取りにくくなるのではないか。

結果として、人件費が膨らみ、経営を圧迫しかねないという不安。

上記のような懸念を口にされる社長のお気持ちは分かります。

何かを急に変えることで、社員が流出したり、現場のモチベーションに影響が出るのを避けたい。

できる限り混乱の芽をつみたい。

今、目の前の事業を維持していくためには「触らぬ神に祟りなし」の心境かもしれません。

情報を出さないことのリスク

しかし、会社は成長していかなければ(貪欲に成長を志向しなければ)いずれ衰退していく生き物です。

![]() 外の世界を知らない社員の集団が市場で戦っていけるでしょうか?

外の世界を知らない社員の集団が市場で戦っていけるでしょうか?

(そもそも外の情報を社内で遮断したところで、社員はその気になればいくらでも情報を得られます)

![]() 「赤字を何とか解消しよう!」と自分事で工夫改善できない集団が生き残っていけるでしょうか?

「赤字を何とか解消しよう!」と自分事で工夫改善できない集団が生き残っていけるでしょうか?

![]() 「自分たちの頑張りで会社の利益を増やそう!」と思わない集団が成長していけるでしょうか?

「自分たちの頑張りで会社の利益を増やそう!」と思わない集団が成長していけるでしょうか?

![]() 利益が増えても給料が上がらない会社で、社員は長く働いてくれるでしょうか?

利益が増えても給料が上がらない会社で、社員は長く働いてくれるでしょうか?

これまでは、「経営は社長が考え、社員は指示通り動くだけ」という会社も多くありました。

社員に下手に知識や情報を与えない方がいいという判断もあったかもしれません。

しかし、これからはそのような会社が生き残っていける余地は限りなく少なくなるでしょう。

社員が自ら考え、最先端の情報にふれ、知識をつけ、主体的に創意工夫を重ねていく集団に変化していかねばならない時代だと思います。

社員にどんな情報を伝えていくべきか

社員に情報を開示するといっても、その内容は多岐に渡ります。

社員の主体性、創意工夫を引き出すには、どのような情報を伝えていけばいいでしょうか。

代表的のものをお伝えします。

業績情報

健康診断を通じて自分の身長、体重、体の状態を知るように、社員が会社の業績を知ることは情報開示の第一歩です。

![]() 売上・利益がどのような状態にあるか?

売上・利益がどのような状態にあるか?

![]() 昨年と比べて良くなっているのか悪くなっているのか?

昨年と比べて良くなっているのか悪くなっているのか?

![]() そしてそれはなぜか?

そしてそれはなぜか?

これらを正しく認識し、自分の仕事において何ができるか考え、行動につなげていってもらうための材料にしましょう。

もし会社の業績が赤字なのに、社員は「十分利益が出ている」と勘違いしていたら、目も当てられません。

社員に会社の業績をよりリアルに理解してもらうためには、全社の業績だけでなく、部署別利益、事業別利益、商品サービス別利益などを知ってもらいましょう。

よくある話ですが、会社で最も売上比率の高い製品が、ちゃんと原価計算してみたら実は赤字だったなんてことがあります。

当該製品を売っていた営業部門は「俺らが会社を支えている」くらいの勢いでしたが、事実を知った瞬間、認識がガラガラ崩れ、大きな変化を迫られることになるでしょう。

しかしそれは、決して悪いことではありません。

赤字商品だったという事実に向き合い、それをいかに改善するかのプロセスで人は荒波にもまれ、育ちます。

苦闘の先に、社員の成長と会社の成長があるのではないでしょうか。

会社の方針

社員同士で飲みにいくと出る話題があります。

![]() 「うちの会社って何を目指しているんだろう?」

「うちの会社って何を目指しているんだろう?」

![]() 「社長って会社をどうしたいんだろう?」

「社長って会社をどうしたいんだろう?」

これはまるで、行先の分からないミステリーツアーに連れていかれる旅行客のような状態です。

それが旅行ならば面白いネタになりますが、会社では笑えません。

会社の向かうところがわからなければ、社員は日々の目の前仕事を淡々とこなすだけになり、未来に向けた取り組みなどは期待できません。

逆に、目的地が分かれば社員の準備が変わります。

心の備えができ、必要な情報やスキルを自分から探すようになります。

つまり会社の方針は、社員が未来を考える際の「羅針盤」の役割であり、伝えなければ、社員が考え工夫する機会を奪ってしまうことになります。

ぜひ社長の口から会社の向かうべきところを社員に説明してみましょう。

社内の動き

社員は普段は自分の目の前の仕事でいっぱいいっぱいです。

同じ会社にいながらも、他部署の動きや会社全体の動きはほとんど把握できていないのが現状です。

よく「1つ上の役職の目線で考えなさい」と言われます。担当者は係長の視点、係長は課長の視点で・・・と。

しかし、実際にそれを行うためには相応の情報が必要です。

担当者には係長が知っているのと同程度の情報を与えることが不可欠です。

情報は与えずに、視座や意識だけを高めてもらうのは現実的ではありません。

上層部の会議内容などは、よほど秘匿性の高い情報以外は全て公開し、今会社で何が問題になっているかを社員が分かるようにしましょう。

上司は部下に対して、週1回のミーティングの冒頭で「会社全体の動き」「他部署の動き」を共有する時間を持ちましょう。

このような機会が週に1回ある職場と、1年に1回もない職場では、その格差はオスマン帝国とイギリスの識字率ほどの差がつくことでしょう。

世の中の動き(社会、経済、技術、ライバルなどの動き)

自分の会社のことしか知らない人・自分のやってきた事業のことしか分からない人は、どうしても脆さがあります。

経験則での判断はできますが、その判断が偏りがちになり、視野が狭くなるためです。

一方、社長や経営陣は普段からお客様の声を聞いたり、金融機関の担当者から経済動向を聞いたり、他業界の人と交流する機会が多くあります。

そこで見聞きした情報、ご自身が感じる市場動向などをぜひ社員に伝えてください。

社員が刺激ある情報、より広い知識にふれる機会も意図的に増やしましょう。

◾️他社の社員との交流

◾️識者や最先端技術の話を聞く機会

◾️セミナーや講演への参加

◾️書籍から学ぶ機会(社内読書会など)

◾️社員同士で情報交換する機会 などなど

会社全体の知的水準、思考力を底上げする投資になります。

給与制度や奨励制度

発明者が寝る間を惜しんで時間を費やすのは、好奇心からだけではありません。

発明によって新しい商品やサービスを開発し、事業を通じて大儲けできるロマンがあるからです。

大成功すればリッチになれるという魅力も、人間の創意工夫やチャレンジを促す源になっています。

会社の仕事で巨万の富は難しいかもしれませんが、ずば抜けた成果をあげたらどのような報酬があるかは示しておきたいです。

例えば

- 評価によって賞与や昇給がどう変わるのか

- 表彰制度や奨励金がどんな基準で与えられるのか

これらをわかりやすく可視化し、きちんと周知しましょう。

もし制度がまだ整っていないなら、わかりやすい伝説を作りましょう。

例えば、自ら新規事業提案して事業化に成功した社員がいたならば、

あっと驚くようなボーナスを支給したり、過去に比類なき昇進を与えるなど「突き抜けて頑張った人が断トツで評価される」というメッセージを社内に広げるのです。

その伝説が社員間で噂になれば、「俺もやったろう!」という人が続くのではないでしょうか。

まとめ

情報をどこまで社員に開示すべきか。これは多くの経営者が抱える悩みです。

社員に情報を出さないことで一時的な混乱や要求の回避はできるかもしれません。

しかし、会社にとっては長期的な成長や変革の芽を摘んでしまうリスクもあります。

歴史が教えてくれるように、情報が開かれることで人々は学び、考え、変化し、未来を切り拓く力を持ちます。

それは企業組織においてもまったく同じです。

今、求められているのは、社員が自ら考え、動き、未来を創るために必要な情報を意図を持って届けることです。

まずはできるところから、社員への情報共有を始めてみてはいかがでしょうか。

こちらの記事もおすすめです。